Sprechen mit Tracheostoma

Die menschliche Stimme ist mehr als nur ein Werkzeug zur Kommunikation; sie ist ein Ausdruck von Identität, Emotion und Verbindung. Sie ermöglicht uns, Gedanken und Gefühle zu teilen, Beziehungen zu pflegen und in unserer Gesellschaft zu wirken. Für Patienten mit einem Tracheostoma bedeutet der Verlust der natürlichen Sprachfähigkeit eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität. Durch den Einsatz innovativer Medizintechniken und -hilfsmittel gibt es jedoch Wege, die Stimme zurückzugewinnen und aktiv am Dialog teilzunehmen.

Dieser Blogbeitrag zeigt auf, wie betroffene Patienten mit Hilfe von speziellen Trachealkanülen und Sprechventilen die Möglichkeit erhalten, ihre Stimme wiederzuentdecken. Diese Technologien fördern nicht nur die phonatorische Funktion, sondern Unterstützen das Weaning und die Dekanülierung. Zudem helfen Sie, das seelische Wohlbefinden und die Lebensqualität der Betroffenen erheblich zu steigern.

So funktioniert die menschliche Stimme

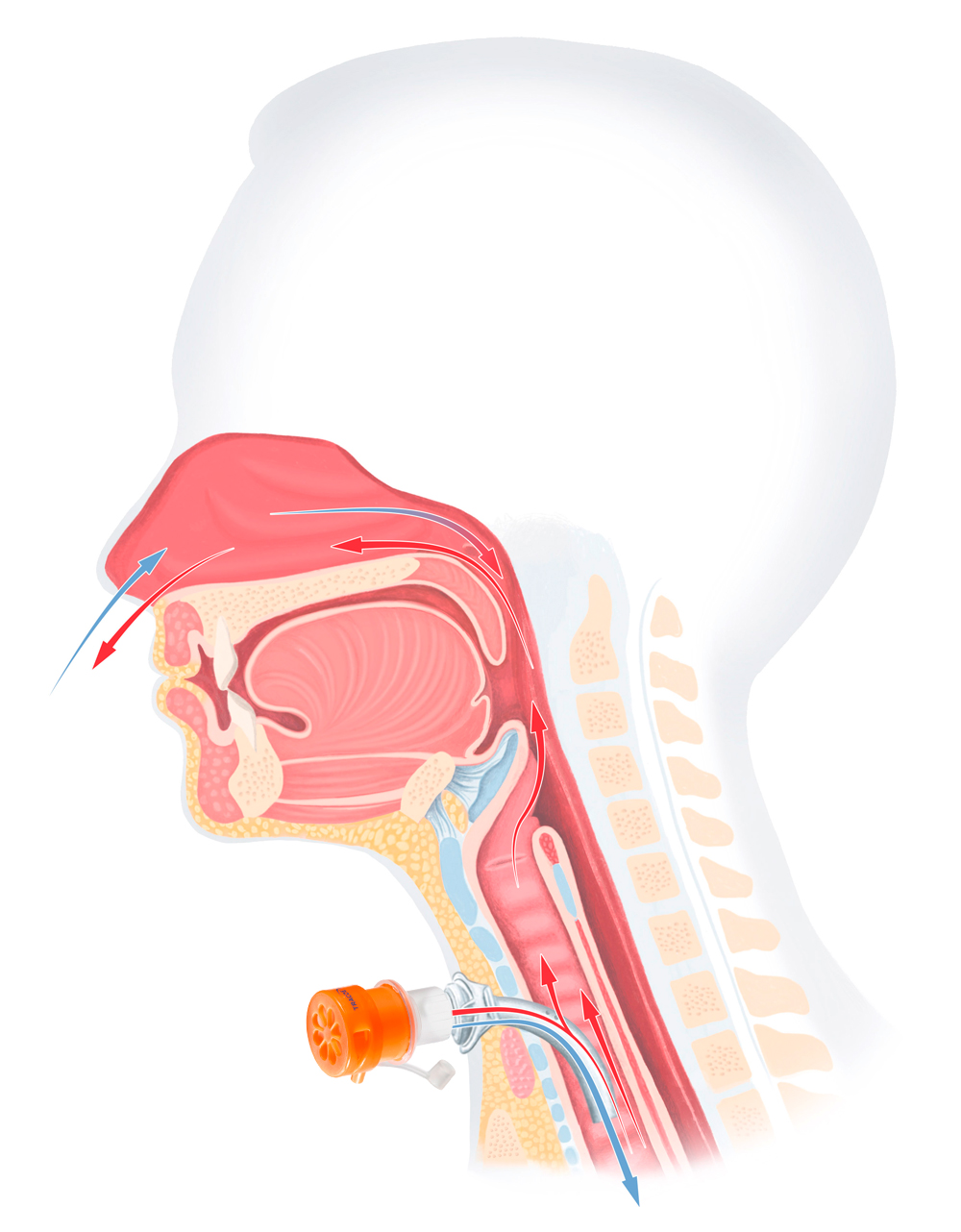

Der Kehlkopf ist der Ort unserer Stimmbildung. Die Stimmlippen sind im Kehlkopf verankert und bilden eine Ritze, die die Luftröhre nach oben abschließt. Beim Ein- und Ausatmen sind die Stimmbänder entspannt und offen. Der Luftstrom aus der Lunge kann ungehindert durchströmen. Die menschliche Stimme entsteht, indem der Luftstrom aus der Lunge die geschlossenen Stimmlippen zum Schwingen bringt. Der Luftstrom wird durch die schwingenden Stimmlippen laufend unterbrochen und es entstehen Schallwellen. Je höher die Frequenz dieser Schwingungen, desto höher ist der Ton, der entsteht. Bei einem hohen C beträgt die Schwingungsfrequenz der Stimmlippen etwa 1000 pro Sekunde. Der Klang der Stimme verändert sich zudem in den Resonanzräumen im Rachen, Mund und in der Nase, wo die Töne verstärkt werden. Jeder Mensch hat eine unterschiedliche Stimme, weil die Größe des Kehlkopfes und die Länge der Stimmlippen variieren. Diese Unterschiede bestimmen den Grundton und die Lautstärke der Stimme.2

Kommunizieren nach einer Tracheotomie

Nach einer Tracheotomie können Patienten vorübergehend nicht verbal kommunizieren, wenn kein Luftstrom durch den Kehlkopf strömt. Wird eine gecuffte Trachealkanüle verwendet, fließt sowohl die ein- als auch ausgeatmete Luft über die Kanüle und das Tracheostoma. Da der Luftstrom den Kehlkopf nicht erreicht, findet keine Stimmbildung statt. Auf diese Situation muss der Patient vorbereitet werden. Dennoch bestehen effektive Möglichkeiten, die Kommunikation zu fördern. Nach einer kompletten Entfernung des Kehlkopfs (Laryngektomie) ist das Sprechen nur mit einer Stimmprothese, einer elektronischen Sprechhilfe oder mit der Ösophagusersatzstimme möglich.

Wenn die Stimmbänder sowie die oberen Atemwege intakt sind, können folgende Möglichkeiten unterstützen, den Luftstrom in Richtung Kehlkopf zu leiten.1

- Ungefensterte Trachealkanülen: Eine Stimmbildung ist nur möglich, wenn ausreichend Raum für die Ausatemluft zwischen Kanüle und Trachea verbleibt.

- Gefensterte bzw. gesiebte Trachealkanülen1: Die ausgeatmete Luft wird durch die Öffnungen in der Kanüle in Richtung Kehlkopf geleitet.

Hinweis: Voraussetzung für ein Sprechen nach Tracheotomie ist ein ausreichend hoher subglottischer Druckaufbau. Zudem darf der Luftstrom nicht durch Sekret behindert werden.

Sprechen mit Trachealkanülen – die Rolle des Cuffs

Der Cuff ist eine aufblasbare Manschette, der sich um den unteren Teil der Kanüle legt und dafür sorgt, dass die Kanüle luftdicht abschließt. Dies ist besonders wichtig, um den Atemvorgang effizient über die Trachealkanüle zu ermöglichen und gleichzeitig das Risiko einer Aspiration zu minimieren. Durch den Einsatz des Cuffs wird das Eindringen von Sekreten oder Speichel in die Trachea verhindert, was das Risiko von Atemwegskomplikationen verringert.

Trachealkanülen mit Cuff kommen vor allem bei Patienten mit Beatmungstherapie oder schweren Schluckstörungen zum Einsatz. Bei Verwendung eines Sprechventils oder einer Phonationskanüle wird der Cuff entblockt. Dadurch strömt die Ausatemluft durch die die Siebung bzw. Fensterung der Trachealkanüle als auch an der Trachealkanüle vorbei in Richtung Kehlkopf. Eine Ausnahme bildet die Technik der Above-Cuff-Vocalization.

Trachealkanülen ohne Cuff sind für Patienten gedacht, die über ausreichende Schutzreflexe, wie Husten und Schlucken, verfügen. Diese Kanülen bieten keinen Aspirationsschutz, weshalb sie hauptsächlich bei Patienten verwendet werden, die spontan atmen und deren Risiko für Aspiration kontrollierbar ist.

Phonation mit Hilfe von Trachealkanülen mit Fensterung

Eine Fensterung bzw. Siebung des Außenbogens der Trachealkanüle unterstützt tracheotomierte Patienten mit ausreichendem subglottischen Druckaufbau in der Stimmbildung. Durch diese Öffnungen wird die Ausatemluft über den Kehlkopf geleitet und die Stimmbänder in Schwingung versetzt. Damit die Ausatemluft optimal zur Stimmbildung genutzt werden kann, muss der Cuff während des Sprechens entblockt sein. Zudem muss die Öffnung der Trachealkanüle am Tracheostoma mit einem Finger oder über das Sprechventil nach der Inspiration verschlossen werden.1 Mit einem Sprechventil ist ein freihändiges Sprechen möglich. Es darf dabei keine Leckage (Entweichen von Luft) zwischen Trachealkanüle und Tracheostoma bestehen.

Hinweis: Geblockte Trachealkanülen mit Fensterung oder Siebung stehen im Widerspruch zur eigentlichen Schutzfunktion des Cuffs. Kanülen mit Fensterung sollten deshalb nur bei Patienten eingesetzt werden, bei denen eine Aspiration weitgehend ausgeschlossen werden kann. Eine gefensterte Innenkanüle kann über die Nacht oder beim Essen durch eine geschlossene Innenkanüle ersetzt werden1.

Sprechventile

Sprechventile werden auf die Trachealkanüle aufgesetzt und verschließen sie beim Ausatmen, sodass die ausgeatmete Luft durch den Kehlkopf strömt. Der Anschluss erfolgt in der Regel über das Innenkanülsystem mit einem 15-mm-Konnektor oder einem 22-mm-Aufnahmeadapter. Voraussetzung für die Nutzung des Sprechventils ist ein ausreichend hoher subglottischer Druck, ein ungehinderter Luftstrom und eine ungeblockte Trachealkanüle.1 Sprechventile werden als „One-Way“ bezeichnet, da sie die Luft nur in eine Richtung durchlassen.

Hinweis: Ein Sprechventil sollte wegen der Verlegung des Innenlumens der Trachealkanüle nur tagsüber und bei nötiger Compliance des Patienten eingesetzt werden.1

Sprechventile als Hilfsmittel in der Dekanülierung

Sprechventile stellen unverzichtbare Hilfsmittel im Kontext der Dekanülierung dar und sind entscheidend für den Erfolg dieses Prozesses. Ihre korrekte Auswahl sowie die richtige Anwendung in Kombination mit Verschlusskappen und Kanülen mit Phonationsöffnungen tragen maßgeblich zur Wiederherstellung der Kommunikationsfähigkeit bei. Darüber hinaus fördern sie essenzielle physiologische Funktionen wie die Atmung und das Schlucken. Das medizinische Fachpersonal spielt hierbei eine Schlüsselrolle, da es die Hilfsmittel individuell an den Patienten anpassen und deren Verwendung überwachen muss, um Sicherheit und Effektivität während der Dekanülierung zu gewährleisten.

Der Tracoe Phon Assist I bietet mit seinem stufenlos einstellbaren Atemwiderstand neben der Sprechoption verschiedene therapeutische Möglichkeiten für das Weaning, die Dekanülierung und die Stimulation des Mund- und Rachenraums

Das Freevent DualCare ist eine innovative Kombination aus Sprechventil und Wärme- und Feuchtigkeitsaustauscher (HME) für tracheotomierte Patienten und ermöglicht ein fingerfreies Sprechen und Atmen, ohne die pulmonale Rehabilitation zu beeinträchtigen. Der Wechsel zwischen dem Sprechmodus und dem HME-Modus erfolgt einfach durch eine Drehbewegung des Sprechventil-Deckels.

Nutzung von Sprechventilen erfordert hohe Aufmerksamkeit

Die sichere Anwendung eines Sprechventils bei tracheotomierten Patienten erfordert besondere Sorgfalt. Bei Anzeichen von Atemanstrengung, Schmerzen oder Verkrampfungen sollte umgehend der Allgemeinzustand des Patienten sowie die Trachealkanüle überprüft werden. Bei Atemnot ist sofortiges Handeln erforderlich, da akute Erstickungsgefahr für den Patienten besteht.

Kontrolle

der Trachealkanüle:

- Ist der Cuff entblockt?

- Gibt es Sekretverlegungen?

- Ist die Kanüle korrekt ausgewählt hinsichtlich Art und Größe?

Warnsignale

für Atemnot:

- Erschwerte Atmung

- Bläuliche Lippen oder Hautverfärbungen

- Anzeichen von Muskelanspannung

Achtung: Beim Vorliegen dieser Symptome ist eine sofortige Entfernung des Sprechventils und eine Überprüfung der Trachealkanüle erforderlich, um die Atemwegsfreiheit zu gewährleisten.

Wovon hängt die Stimmqualität ab?

Die Stimmbildung und die Qualität der Stimme sind maßgeblich von der Größe der Trachealkanüle sowie der Abdichtung des Tracheostomas durch das Kanülenschild und den Kanülenkörper abhängig. Bei der Auswahl der Kanülengröße müssen Fachkräfte sorgfältig abwägen: Einerseits sollte die Phonationsfähigkeit des Patienten gefördert werden. Das bedeutet, dass die Möglichkeit, Töne und Sprache zu erzeugen gegeben sein muss. Andererseits besteht die Gefahr von Drucknekrosen, die durch ein zu eng anliegendes Kanülenschild verursacht werden können. Ein zu großer Durchmesser der Trachealkanüle kann zudem zu einem verringerten Tragekomfort für den Patienten führen. Daher ist es wichtig, die richtige Größe und Passform zu wählen, um eine optimale Stimmqualität zu erreichen und gleichzeitig das Risiko von Komplikationen zu minimieren.1

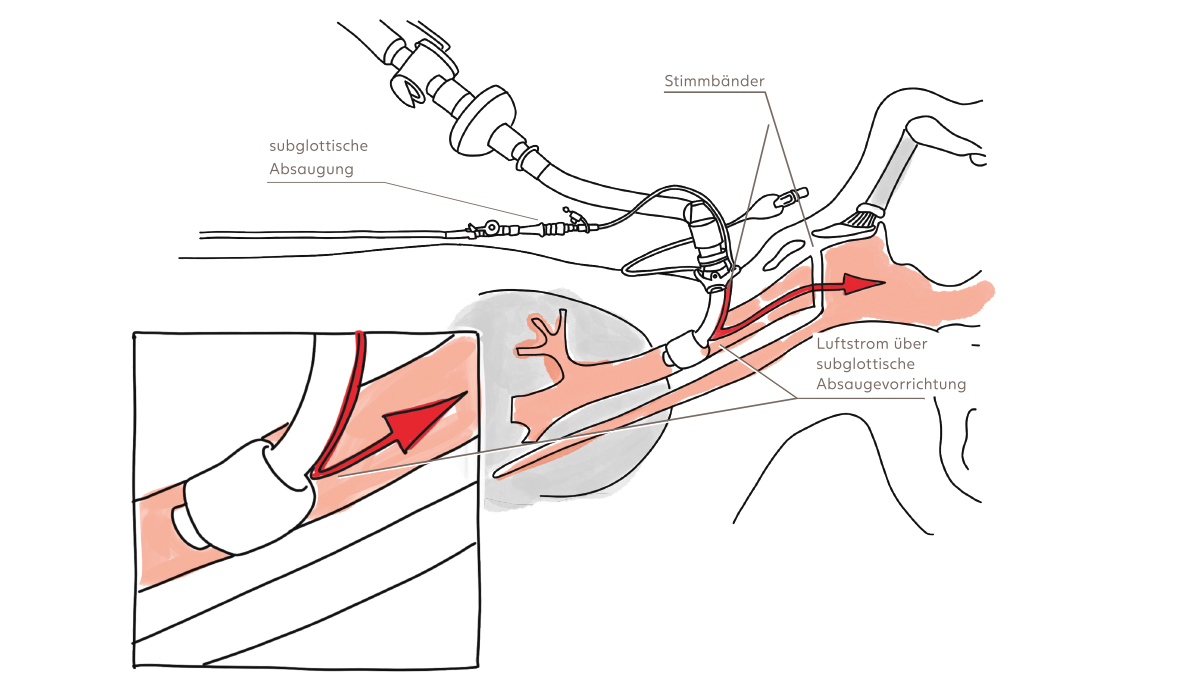

Phonations-Trachealkanülensysteme – Above Cuff Vocalization

Reicht die patienteneigene Ausatemleistung nicht aus, die Stimmbänder in Schwingung zu versetzen, können kooperative Patienten ein Phonations-Trachealkanülensystem erhalten. Dieses System beeinhaltet einen zusätzlichen Schlauch, über den Luft oberhalb des Cuffs eingeblasen wird.1 Somit ist die Above Cuff Vocalization (ACV) auch eine hervorragende Möglichkeit, um Patienten in Beatmungstherapie bei geblockter Trachealkanüle das Sprechen zu ermöglichen.

Die Above Cuff Vocalization fokussiert sich darauf, die Stimmlippen oberhalb des Cuffs einer geblockten Trachealkanüle zu aktivieren, indem Luft durch die subglottische Absaugung insuffliert wird. Dieser Prozess erlaubt, dass Luft durch den Kehlkopf strömt und damit eine bedingte Stimmbildung ermöglicht wird.

Die Durchführung der ACV erfordert spezifische Voraussetzungen, insbesondere die Wachheit und die Kooperationsbereitschaft des Patienten. Primär kommt ACV zur Anwendung, wenn eine geblockte Trachealkanüle verwendet wird, die nicht entblockt werden kann – sei es aufgrund einer Beatmung oder anderer medizinischer Gegebenheiten.

Trachealkanülensysteme von Atos Medical können zur Phonation als auch zur subglottischen Absaugung verwendet werden.

Möchten Sie mehr erfahren?

Füllen Sie das Formular aus, um benachrichtigt zu werden, wenn wir neue Blog-Artikel zum Thema Tracheotomie veröffentlichen.

*Pflichtfelder

Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.

Referenzen

1. BVMed Informationsbroschüre (2017). Empfehlung für die Versorgung von tracheotomierten Patienten. https://www.bvmed.de/verband/publikationen/fachbroschueren/empfehlung-tracheotomieversorgung-2017

2. Schneider-Stickler, B. und Kress, P. (Hrsg.) (2018).Tracheotomie und Tracheostomaversorgung: Indikationen, Techniken & Rehabilitationen. Springer.

3. Amboss (2024). Kehlkopf, Sprechen und Sprache (2024). https://www.amboss.com/de/wissen/kehlkopf-sprechen-und-sprache/

Teilen